Journalisten denken üblicherweise, dass sie mit ihrer Arbeit die Welt verändern. Das sieht nicht jeder so. Kürzlich berichtete die Leiterin eines renommierten Ausbildungsprogramms für Journalisten an einer amerikanischen Universität von einem Dilemma. Sie sei auf der Suche nach Geldgebern für Trainings im Klimajournalismus, erzählte sie. Dabei erlebe sie Folgendes: Stiftungen, die Journalismusprogramme finanzierten, fänden Klimajournalismus nicht wichtig genug. Stiftungen wiederum, die viel Geld in Klimaprojekte investierten, fänden Journalismusförderung nicht wichtig genug. „Wir als Branche schaffen es offenbar nicht, unsere Wirkung ausreichend zu dokumentieren“, sagte sie. Aber womöglich ist es mehr als das: Bei vielen großen gesellschaftlichen Aufgaben steht der Beweis aus, dass Journalismus etwas zu deren Lösung beigetragen hat.

Tatsächlich setzen sich Journalisten ungern mit der Wirkung ihrer Arbeit auseinander. Ihr Job sei es, die Fakten zu recherchieren und zu berichten, sagen viele von ihnen. Die Konsequenzen müssten dann andere ziehen. Man braucht allerdings kein Psychologiestudium, um zu wissen: Mehr Faktenwissen trägt nicht unbedingt dazu bei, dass Menschen ihr Verhalten oder Politiker und Institutionen die Regeln ändern. Ärzte würden sonst nicht rauchen, Eltern ihre Kinder nicht anbrüllen, FDP-Politiker sich nicht gegen ein Tempolimit auf Deutschlands Autobahnen sperren. Emotionen, Werte und tiefe Bedürfnisse wie jenes nach Zugehörigkeit bestimmen in bedeutendem Maße, wie Fakten auf diejenigen wirken, bei denen sie etwas auslösen sollen.

Journalismus ist kein Selbstgespräch

Journalisten möchten aber üblicherweise etwas bewirken. Diejenigen, die ihren Beruf und Auftrag ernst nehmen, müssen sich deshalb mit ihrem Publikum beschäftigen, und zwar lange bevor die ersten Online-Kommentare eintrudeln. Die Wahl des Themas, des Formats, der Ausspiel-Plattform, der Sprache, der Protagonisten und Quellen – alles hat einen Einfluss darauf, wie Journalismus wirkt und vor allem, auf wen er wirkt. Es gibt Kollegen, die das irgendwie anstößig finden. Schließlich sei man nicht in der Werbebranche, die darauf ziele, Menschen möglichst effektiv zu beeinflussen und damit womöglich zu manipulieren. Dabei verdrängen viele von ihnen, dass sie oft durchaus jemanden beeinflussen oder zumindest beeindrucken wollen. Dazu zählen womöglich ihre Kollegen, ihre Chefs, die Konkurrenz – vielleicht sogar sich selbst. Guter Journalismus entsteht durchaus, weil jemand von seiner eigenen Idee besoffen ist. Aber oft wirken solche Projekte wie ein großes Selbstgespräch, bei dem das Publikum maximal auf den Zuschauerplätzen zugelassen ist. Es gibt ausreichend Beispiele für prämierte journalistische Leistungen, die außer einer Jury nichts und niemanden bewegt haben.

Wie misst man den Impact von gutem Journalismus?

Gerade Geldgebern ist dies meistens zu wenig. In der Regel sind sie jemandem Rechenschaft schuldig, vor allem, wenn sie nicht auf Gewinne zielen, sondern einen gesellschaftlichen Zweck erfüllen müssen. Wer sich Projekte von Stiftungen finanzieren lassen möchte, muss sich darauf einstellen, einer gewissen Erfolgskontrolle ausgesetzt zu sein. Meistens werden harte Zahlen dazu verlangt, welche Wirkung das eingesetzte Geld hat. Aber wie misst man die Wirkung von Journalismus oder gar von Journalistenausbildung?

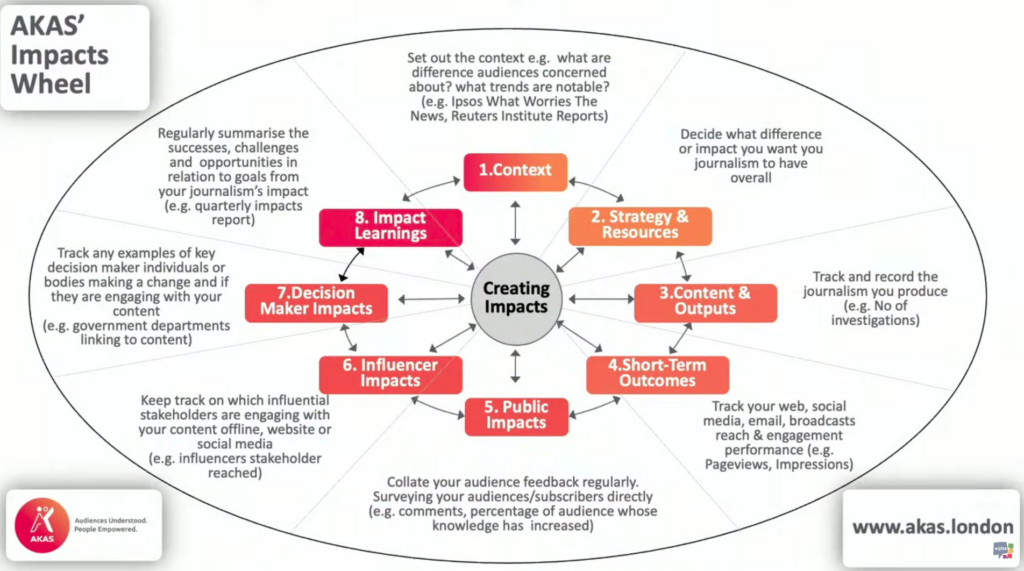

Auf dem diesjährigen International Journalism Festival in Perugia hatte sich ein Panel damit beschäftigt, wie man den gesellschaftlichen Wert von Journalismus misst. Richard Addy hatte dort ein „Impact Wheel“ vorgestellt. Addy ist Mitgründer der Londoner Beratung AKAS, die unter anderem Medienunternehmen wie dem Guardian dabei hilft, Projekte aufzusetzen, die eine gesellschaftspolitische Wirkung haben und diese Wirkung messbar zu machen. Das „Impact Wheel“ ist ein Diagramm, mit dessen Hilfe Redaktionen beispielsweise systematisch erfassen können, welche Wirkung sie bei welchem Publikum erzielen möchten, wie viele entsprechende Recherchen sie dazu aufgesetzt haben, welche Influencer und Entscheider sich mit jeweiligen journalistischen Inhalten beschäftigt haben, welches die kurzfristigen und welches die langfristigen Wirkungen waren.

Es ist kein Wunder-Werkzeug, jede Organisation kann sich entsprechende Tools selbst basteln. Und das sollten Medienhäuser zumindest versuchen, auch wenn sie nicht beabsichtigen, sich Projekte über externe Geldgeber finanzieren zu lassen. Es sollte Redaktionen ein Bedürfnis sein, sich nicht nur mit dem wirtschaftlichen Erfolg ihrer Produkte zu beschäftigen und zum Beispiel Abo-Zahlen und Nutzerloyalität zu messen, sondern auch die gesellschaftliche Wirkung ihres Tuns auszuleuchten. Denn es ist genau diese Wirkung, aus der Journalismus seine Daseinsberechtigung zieht und mit der er seine besondere Schutzbedürftigkeit begründet.

Außerdem liefert ein solcher Wirkungscheck eine Kontrolle darüber mit, ob die Redaktion an wichtigen Themen lange genug „drangeblieben“ ist, oder ob eine (teure) Recherche verpufft ist, bevor eine Wirkung einsetzen konnte. Und natürlich müssen sich Journalisten auch mit den negativen Wirkungen ihres Tuns beschäftigen: Treiben Debatten, wenn sie in einem bestimmten Ton geführt werden, womöglich sinnvolle politische oder gesellschaftliche Projekte ins Aus, bevor sie jemand wirklich verstanden und durchdrungen hat? Man denke an den „Heiz-Hammer“. Zuweilen trägt Journalismus eher dazu bei, schnell aufzuzeigen, was nicht funktioniert, als auf das zu verweisen, was funktionieren könnte oder anderswo schon funktioniert.

Auch kann der Tag nahen, an dem man für ein besonderes Projekt eine spezielle Finanzierung braucht. Schließlich kommt heute kaum noch ein Medienhaus mit einem einzigen Geschäftsmodell aus. Erst ein Mix verschiedenster Ansätze macht ein Unternehmen robust – ob das Abo- oder Anzeigenfinanzierung, Mitgliedschaften oder Events sind, oder eben stiftungsfinanzierte Sonderprojekte, wie es sie insbesondere auf den Gebieten Gesundheit, Klima und Umwelt oder Wissenschaft gibt und zunehmend geben wird. Wer dann einen Wirkungsnachweis parat hat, sichert sich einen Vorteil im Ringen um potenzielle Investoren.

Allerdings täte es auch Stiftungen zuweilen gut, sich damit zu beschäftigen, was die Empfänger ihrer Gelder wirklich brauchen. Ritu Kapur, die Gründerin und Geschäftsführerin des indischen Medienhauses The Quint, sagt, oft definiere eine westliche Perspektive die Bedingungen dafür, für welche Projekte es Geld gebe. Zum Beispiel seien viele externe Finanzierungen für Klimajournalismus dem Kampf gegen „Fake News“ gewidmet, so Kapur im EBU News Report „Climate Journalism That Works“. Aber das sei nicht relevant in einem Land wie Indien. Dort müsse es das Thema Klimaschutz überhaupt erst einmal in die öffentliche Debatte schaffen. Wenn aus gut gemeint gut gemacht werden soll, muss auf beiden Seiten etwas passieren: beim Sender und beim Empfänger.

Diese Kolumne erschien zuerst bei Medieninsider am 22. August 2023. Für aktuelle Kolumnen brauchen Sie ein Abo.